一番しわいのはランナーではなかった。 ~広島県の田舎町で行われる88kmを走る「しわいマラソン」~【後編】

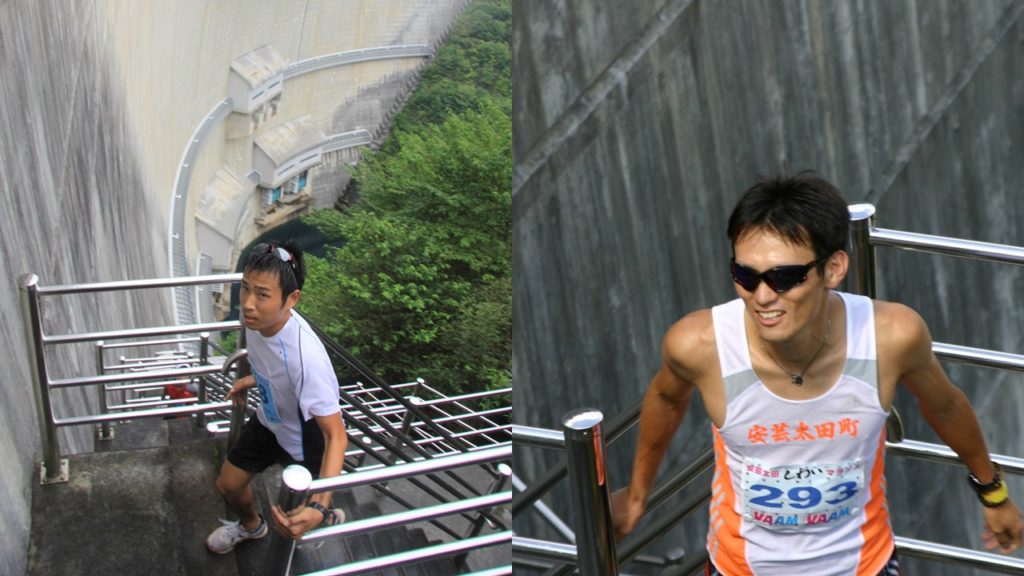

そして、しわいマラソン最後の難関へ向かいます。全部で481段の階段、その名も「しわい(481)階段」です。

当日は階段を数える余裕はないかと思いますが、481段も続く階段が待ち構えています。

普段は解放されていないこの階段は、しわいマラソンの日は特別に開放されます。この階段を登りきらないとゴールへはたどり着くことができません。実際に階段を登っているランナーさんの勇姿はこちらです。

そして、このしわい階段を登り切って、もう少し踏ん張るとゴールとなります。

地域の方からの「あたたかさ」と「ありがたさ」

前編でご覧いただいた優しく包み込んでくれる自然と同時に、苦しくなった時に優しく包み込んでくれるのが、地域の方々です。

沿道からの温かな声援やエイドステーションでの郷土料理や地元の皆さんとのふれあいもしわいマラソンの魅力のひとつです。

走っていてメンタルがやられそうになった時に助けられるのが、おばあちゃんやおじいちゃんなどの地元の方々が呼んでくれる名前でのあたたかな声援です。ランナーの皆様は、疲れた身体と気持ちをリフレッシュさせてくれることでしょう。

また、エイドステーションでは地域の方々の心がこもったおもてなしの食べ物や飲み物を用意して待ってくれています。これまでにあった食べ物としては、豚汁やそうめんやたい焼きなど安芸太田ならではのものも。ランナーの方は、自分の体と残りの距離を見合わせながら栄養補給をしてくださいね。

地域の方からの名前での応援には、こんな秘密が隠されていた

毎年大会が開催される前月に、毎月配布されてる町の広報誌と一緒に選手の一覧表が配られます。コースマップや、エイドステーションの通過予定時刻、選手の方の名簿などが書かれています。

これを地域の方々は、大事に大会当日まで持っています。地域が一体となり作り上げてきた大会ならではです。

そして大会当日、通過予定時間ごろに「そろそろじゃの~」と沿道へ出て「まだ、こんの~」や「おかあちゃん、は~きたで、はよきんさい」と会話をし、応援する際には「何番かいの~」と一覧表を見ながら名前を呼び応援をします。

たまにランナーさんの名前を間違えて呼ぶこともあるかもしれませんが、ご了承くださいね。

ここまではしわいマラソンについてご紹介してきましたが、ここからはタイトルにもあるように誰に応援されることもなく、ランナーさんよりもしわい一人の男の世界も最後にお伝えさせていただきます。

しわいマラソンで一番「しわい」のは、ランナーではなく一人の陶芸家だった

この大会を一回目からこれまで陰で支えてきた一人の陶芸家さんがいます。

その陶芸家さんは、マラソンのように誰かと一緒に切磋琢磨するわけではなく、誰かから「がんばれ~」と応援されることもない中、しわいマラソンに参加してくれるランナーさんのために一人で淡々とあるものを作ってきました。

しわいマラソン第1回大会前に交わしてしまった何気ない会話

毎年参加者が増えていき、全国から約700~800名以上の方が参加する大会にまで成長したしわいマラソン。第1回大会の開催が決まり準備をしている際のとある日に、こんな会話が地元有志のメンバー内で行われました。

「せっかく色んな地域から来てもらうんじゃけ~、参加賞も安芸太田町っぽいものが作れんかの~」

その会話の中に陶芸家さんもいました。この地域で生まれ育ち、沖縄で陶芸を学び地元へ帰ってきた陶芸家さんの頭の中は、「安芸太田町っぽいものか~、少し前に安芸太田町ならではのデザインを入れ込んだものがあったな~」

「これ、ちょっと前に作ってみたんじゃけどどんな?」

ここからもうひとつのストーリーは始まりました。この時にはまだ数年後しわいことになることは、だれも想像していませんでした。

安芸太田町の里山が育んできた天然記念物が参加賞に

皆さん、何かわかりますか?

一生を水の中で暮らします。大きな頭、小さな目が特徴です。視力はあまりよくないそうです。大きな体の割には短い足、移動する際には泳ぐのではなく水中の底を歩きます。

ここまでで分かった方はすごいです。もう少しだけ情報をお伝えしていきます。世界に3種類しかいません。里山に暮らす生き物です。国の特別天然記念物でもあり、世界最大の両生類です。

これだけお伝えしたら分かった方も多いですかね、これは安芸太田町に生息する「オオサンショウウオ」です。

水がきれいで人里の近い場所でしか会うことのできない世界最大の両生類です。安芸太田町のある中国山地の河川にはオオサンショウウオがいます。 このあたりの地域では、昔から人々の生活の近い場所にいます。

例えば、「田んぼの用水路の中でようみたの~」とか「夜釣りへ行った際に、あがりょったの~」というような会話もよく聞くお話のひとつです。

こういった里山の自然や水のきれいさ(清流)を大切にしていくことと安芸太田町ならではという想いを込めて陶芸家さんは「オオサンショウウオの箸置き」を作られました。

これが採用されて、しわいマラソンを第1回大会から毎年陰で支え、作り続けられてきました。

ひとつひとつ手作りで作られる「オオサンショウウオ箸置き」

この箸置きは、ひとつひとつ手作りで形を成形され、ひとつずつ丁寧に焼かれて作られています。

最初の頃は大会の参加者数も多くはなかったので、「今年もよろしく~」「了解~」という世界でした。しかし年を重ねるごとに参加者は増えていきます。この辺でお気づきの方もいることでしょう。勘の良い方はもうお気づきのことでしょう。

最近の大会では参加者の総数は、700~1000名以上です。

つ・ま・り、この箸置きを日々誰にも応援されることなく一人で形を作っては焼いてを毎年繰り返されているということです。

これを1000個作るのにどれだけの時間がかかると思いますか?気になったので聞いてみました。

「今回は数も多かったから、昨年のクリスマスから少しずつ作り始めて成型までで1月末までかかったかな~、それから徐々に焼いて6月末で800個程度はできたよ、残りの数はしわいマラソン当日までになんとか間に合わせるように焼きながら、パッケージと梱包をやろうと思っとる。」

長くとも2か月程度かと想像はしながら聞きましたが、まさかの9か月仕事だったんですね。正直驚かされました。もうひとつ聞いてみました。 「これらを作る時の難しさやポイントはなんですか?」

返答は二文字でしたが、確かに納得の二文字でした。

「根気」

マラソンで88Kmを走る世界、同じものを1000個以上作る世界。 共通するのは「根気」ということでした。根気というのは、 物事を飽きずに長くやり続ける気力のこと。そんなことを教えていただきました。

<初公開>オオサンショウウオ箸置きができるまで

最後に、実際にひとつひとつ作られている様子をご覧ください。 「しわい」のがよりご想像いただけることかと思います。

広島では砂鉄が取れていて、江戸時代は「たたら製鉄」の一大産地だった。鉄分を含んだ地質が、森や川や海の生態系の命に影響している。清流の底に、一億年以上前から棲んでいるオオサンショウウオには何か感じるものがある。という言葉は印象的でした。

今回は、「しわい階段」の正体や大会を支える地域の人たち、しわいマラソンを支える一人の男性の世界についてご紹介させていただきました。ランナーさん、陶芸家さんともにそれぞれに異なった「しわい世界」がありました。共通して言えるのは、「根気」を持ち続け、自分自身と向き合い続けるということでした。

今回ご紹介した陶芸家さんが作品を生み出されている「風炎窯」さんの店舗やギャラリーについては、下記よりご確認いただけます。誰でも気軽に体験できる「陶芸体験」ではいろいろ作れるので楽しいですよ。

またしわいマラソンの公式HPは、下記よりご確認いただけます。

知る

知る